APIが遅い原因とは?パフォーマンステストの全体像をやさしく解説【初心者向け】

APIの速さはUXを決めます。8段階のリクエスト旅を追い、失われるミリ秒を可視化し解消するガイドです。

APIs は、現代の Web やモバイルアプリケーションにおいて縁の下のヒーローです。ウェブページを読み込んだり、フォームを送信したり、アプリでボタンをタップするたびに、バックグラウンドで API が静かに重要な処理を担っています。

開発者はしばしば、API が機能的に正しく動作しているか(正しいデータを返しているか)に注目しますが、忘れられがちなのが重要な視点:どれだけ速く応答しているかです。この速さは非常に重要で、API が遅いと、それまで良かった製品でも壊れているように感じたり、使いにくく感じられることがあります。

このガイドは、以下のような方にとって有益です:

- パフォーマンステストをこれから学び始める開発者やテスター

- アプリの応答性を最適化したいプロダクトマネージャー

- API の内部動作に興味を持つすべての方

本記事では、わかりやすい言葉、整った構成、実践経験に基づく洞察をもとに、API パフォーマンステストの全工程を解説します。

API リクエストのライフサイクルを理解する

APIリクエストを「小さなロードトリップ」に例えてみてください。クライアント(ブラウザやモバイルアプリ)がサーバーへのリクエストを送るとき、いくつかのステージを経て、目的地に着き、会話が始まるような流れが生まれます。

以下が全体の流れです:

- Prepare(荷造り)

- Socket Initialization(車探し)

- DNS Lookup(地図チェック)

- TCP Handshake(到着前の電話)

- SSL/TLS Handshake(本人確認)

- TTFB(Time to First Byte)(最初の挨拶)

- Download(本題を聞く)

- Process(内容を理解する)

各ステージの役割と具体的な内容

Prepare:リクエストを送る前に、ヘッダーの設定、キャッシュ確認、セキュリティチェックなどをクライアント側で行います。準備が整っていると無駄な遅延を避けられます。

Socket Initialization:リクエスト送信のためにシステムが使用可能なポートを探して接続を準備します。毎回新規接続するのは非効率です。

DNS Lookup:api.example.com のようなドメイン名を IP アドレスに変換します。DNS が遅いと全体の速度が落ちます。

TCP Handshake:三契約で信頼できる通信経路を確立します。「聞こえますか?」→「聞こえます」→「では始めましょう」という会話に相当します。

SSL/TLS Handshake:HTTPS 通信のセキュリティを確保するために暗号化チャネルを作ります。安全ですが、時間がかかります。

TTFB(最初のバイトまでの時間):サーバーから最初の反応が返ってくるまでの時間です。これが長ければバックエンドで遅延が発生している可能性が高いです。

Download:レスポンス全体を受信するまでの時間です。ファイルサイズ、圧縮の有無、ネットワーク品質が影響します。

Process:受信後、クライアント側でデータ解析とレンダリングを行います。遅い解析や前処理が現れると、ページが不安定に感じることがあります。

よくあるボトルネックとその解決策

各ステージはパフォーマンスのボトルネックになり得ます。以下に、注意すべき点と対策をご紹介します。

1. Prepare

問題点:

- キャッシュが活用されていない

- 冗長なヘッダーやペイロード

対策:

- 適切なキャッシュ設定を有効化

- よく使うリソースをプリロード

- HTTP/2 を使って同時リクエスト数を増やす

2. Socket Initialization

問題点:

- 再接続が頻繁に発生

- 負荷が高い場合にリソース枯渇

対策:

- Keep‑Alive で接続を再利用

- HTTP/2 または HTTP/3 による多重化

- バックエンド向けに接続プール化

3. DNS Lookup

問題点:

- DNS 解決が遅い

- DNS サーバーの設定誤りや過負荷

対策:

- DNS プリフェッチを活用

- 速いパブリック DNS(Cloudflare や Google)を使用

- CDN によるスマートなルーティング

4. TCP Handshake

問題点:

- ネットワーク品質が悪く、通信遅延が発生

対策:

- 新規接続を減らし、接続を維持

- HTTP/3(QUIC)に切り替えてハンドシェイクなしに

5. SSL/TLS Handshake

問題点:

- 暗号化の初期設定に時間がかかる

- 古い TLS バージョンを使用している

対策:

- TLS 1.3 の導入で高速化

- セッション再利用を有効化

- 証明書チェーンと鍵の最適化

6. TTFB(最初のバイトまでの時間)

問題点:

- バックエンドの処理に時間がかかっている

- データベースクエリが遅い

- 非効率なロジック実装

対策:

- バックエンドコードのプロファイリング・最適化

- Redis や Varnish によるキャッシュ導入

- データベース索引の調整とクエリ最適化

7. Download

問題点:

- 大量データ、未圧縮レスポンス

- ネットワーク条件が悪い

対策:

- Gzip または Brotli による圧縮

- ページネーションの実装

- CDN による高速配信

8. Process

問題点:

- クライアント側の重い解析やレンダリング

- DOM 構造が複雑

- JavaScript がブロッキング

対策:

- JSON 構造をフラット化

- DOM ノードを最小限に

- 非重要な JS は遅延読み込み

なぜこの8ステップの分解が重要なのか

APIリクエストの各ステージを理解することで、以下のような利点があります:

問題の迅速な特定

曖昧なパフォーマンス問題ではなく、

「原因はDNSか?それともバックエンドの遅延か?」といった具体的な判断が可能になります。

チーム間の連携強化

パフォーマンスの各フェーズが可視化されることで、

フロントエンド、バックエンド、運用の各チームが同じ視点でデバッグに取り組めます。

モニタリングの自動化

各ステージを監視するツールを導入すれば、

ユーザーが問題に気づく前に、リグレッションや異常を検出できます。

実データによる最適化

もはや当てずっぽうの調整は不要です。

データが「どこに注力すべきか」を明確に教えてくれます。

安心してリリースできる

リリース前にパフォーマンスレポートを生成し、

退行(性能劣化)がないことを確認することで、自信を持ってリリースできます。

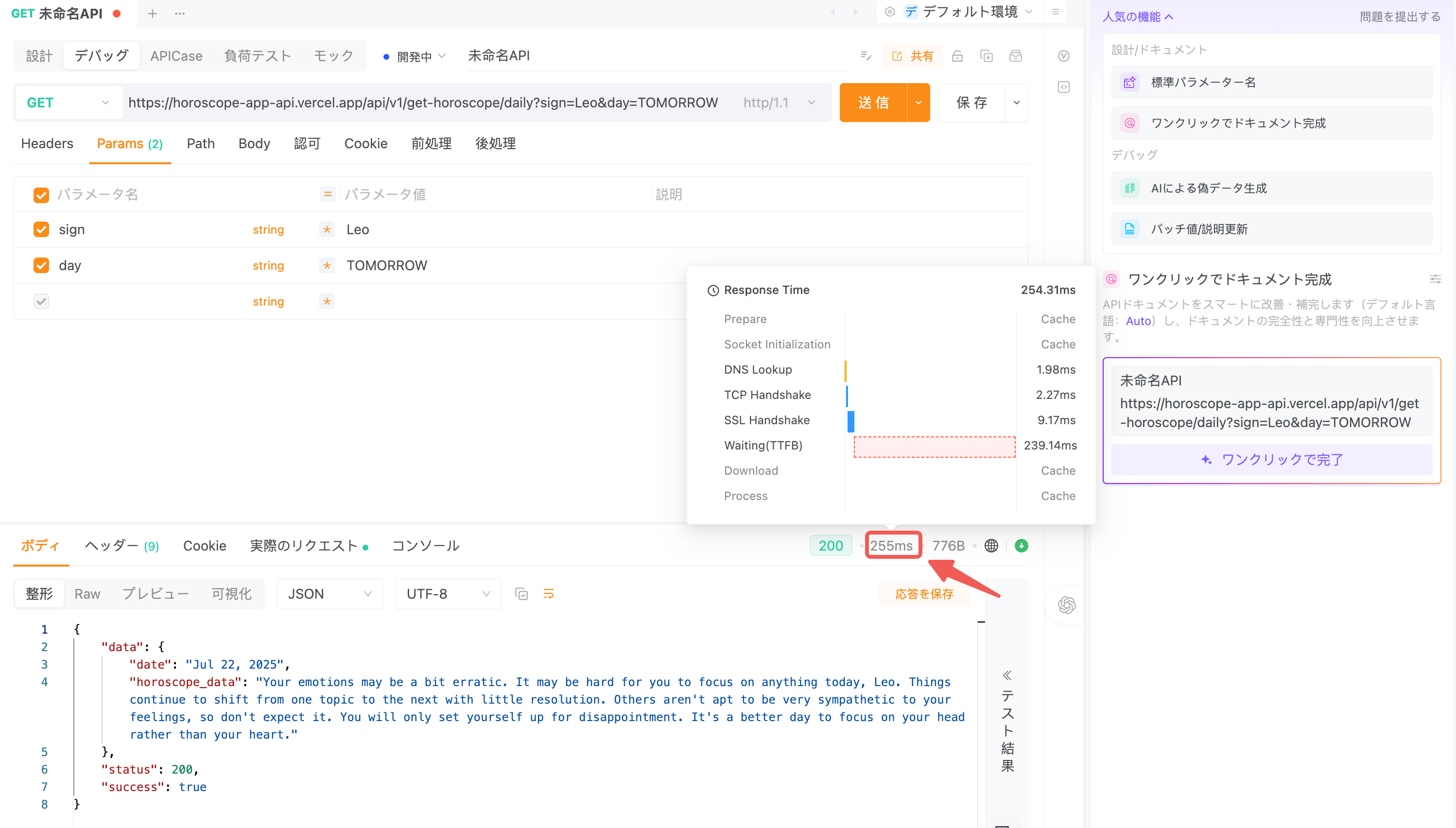

EchoAPI を使った実践的なパフォーマンステスト

実際には、EchoAPI のようなツールを使えば、このプロセスの多くを自動化することができます。

EchoAPI は、各 API コールを DNS ルックアップ、TCP・TLS ハンドシェイク、TTFB(最初のバイトまでの時間)、ダウンロード時間などの構成要素に分解し、API パフォーマンスの全体像を可視化してくれます。

以下のようなことが可能になります:

リアルタイムでのAPI動作のモニタリング

- 開発、ステージング、本番などの環境を比較

- 地域やISPによる差異を特定

ボトルネックの迅速な特定

- 遅延がどこで発生しているかを正確に把握(DNS、ハンドシェイク、バックエンドなど)

- デバッグの効率化とテストサイクルの短縮

視覚的なパフォーマンスレポートの生成

- スプリントレビューや振り返り、QA承認のエビデンスとして活用

- ベースラインの設定とアラート閾値の決定

複数APIの一括テスト実行

- ログイン、検索、アップロードなどの主要エンドポイントにおける性能一貫性を検証

- 最適化の優先順位付けを効率化

CI/CDパイプラインとの統合

- 各リリース前にパフォーマンスリグレッションを自動で実行

- パフォーマンス劣化を早期に検知し、リリース直前のロールバックを回避

最後にまとめ

API の性能は「動くかどうか」ではなく、「どれだけ速く・スムーズに動くか」がユーザー体験を左右する重要要素です。

8ステップのライフサイクルを理解し、どの段階で遅延が発生しているかを把握することが、精度の高い最適化につながります。

EchoAPI のような可視化ツールを活用し、分析 → 問題特定 → 改善 → 検証 のサイクルを回すことで、開発チーム全体の品質と速度が向上します。

API をただの機能ではなく、“速さ”という強力な武器に変えましょう。

VS Code用のEchoAPI

VS Code用のEchoAPI

IntelliJ IDEA用のEchoAPI

IntelliJ IDEA用のEchoAPI

EchoAPl-Interceptor

EchoAPl-Interceptor

EchoAPl CLI

EchoAPl CLI

EchoAPI クライアント

EchoAPI クライアント APIデザイン

APIデザイン

APIデバッグ

APIデバッグ

APIドキュメント

APIドキュメント

Mockサーバー

Mockサーバー